Il dibattito sulla sanità in Italia registra nuovi contributi, dai quali emerge come sia sempre maggiore il rischio di un totale abbandono dei principi della Legge 833/78 che ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale.

Negli ultimi mesi si sono registrate due prese di posizione importanti.

a. Il Manifesto degli Scienziati

In ordine di tempo, prima è stato pubblicato, nel mese di aprile del 2024, quello che è stato indicato come il Manifesto degli Scienziati in difesa del SSN

Il testo integrale del contributo è apparso sul sito Scienza in rete

Un commento sul sito del quotidiano Il Manifesto del 4-4-2024

Nel documento, i 14 scienziati enunciano la loro opinione sullo stato della sanità pubblica in Italia, denunciano le carenze attuali del SSN e indicano alcune strade da seguire.

Ecco alcuni estratti del documento firmato da Ottavio Davini, Enrico Alleva, Luca De Fiore, Paola Di Giulio, Nerina Dirindin, Silvio Garattini, Franco Locatelli, Francesco Longo, Lucio Luzzatto, Alberto Mantovani, Giorgio Parisi, Carlo Patrono, Francesco Perrone, Paolo Vineis.

Il sottofinanziamento

Dal 1978, data della sua fondazione, al 2019 il SSN in Italia ha contribuito a produrre il più marcato incremento dell’aspettativa di vita (da 73,8 a 83,6 anni) tra i Paesi ad alto reddito. Ma oggi i dati dimostrano che il sistema è in crisi: arretramento di alcuni indicatori di salute, difficoltà crescente di accesso ai percorsi di diagnosi e cura, aumento delle diseguaglianze regionali e sociali. Questo accade perché i costi dell’evoluzione tecnologica, i radicali mutamenti epidemiologici e demografici e le difficoltà della finanza pubblica, hanno reso fortemente sottofinanziato il SSN, al quale nel 2025 sarà destinato il 6,2% del PIL (meno di vent’anni fa).

Il pubblico garantisce ancora a tutti una quota di attività (urgenza, ricoveri per acuzie), mentre per il resto (visite specialistiche, diagnostica, piccola chirurgia) il pubblico arretra, e i cittadini sono costretti a rinviare gli interventi o indotti a ricorrere al privato. Progredire su questa china, oltre che in contrasto con l’Art.32 della Costituzione, ci spinge verso il modello USA, terribilmente più oneroso (spesa complessiva più che tripla rispetto all’Italia) e meno efficace (aspettativa di vita inferiore di sei anni). La spesa sanitaria in Italia non è grado di assicurare compiutamente il rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e l’autonomia differenziata rischia di ampliare il divario tra Nord e Sud d’Italia in termini di diritto alla salute.

È dunque necessario un piano straordinario di finanziamento del SSN e specifiche risorse devono essere destinate a rimuovere gli squilibri territoriali.

Operatori sanitari e strutture

Più avanti il documento prosegue:

Parte delle nuove risorse deve essere impiegata per intervenire in profondità sull’edilizia sanitaria, in un Paese dove due ospedali su tre hanno più di 50 anni, e uno su tre è stato costruito prima del 1940.

(…) Nell’attuale scenario di crisi del sistema, e di fronte a cittadini/pazienti sempre più insoddisfatti, è inevitabile che gli operatori siano sottoposti a una pressione insostenibile che si traduce in una fuga dal pubblico, soprattutto dai luoghi di maggior tensione, come l’area dell’urgenza. È evidente che le retribuzioni debbano essere adeguate, ma è indispensabile affrontare temi come la valorizzazione degli operatori, la loro tutela e la garanzia di condizioni di lavoro sostenibili. Particolarmente grave è inoltre la carenza di infermieri (in numero ampiamente inferiore alla media europea).

(…) È fuor di discussione che sia necessario aumentare i compensi agli operatori ma non è solo un problema salariale: molti accetterebbero incrementi contenuti della propria retribuzione se si vedessero garantite condizioni di lavoro soddisfacenti con turni meno usuranti, sicurezza personale, una formazione gratuita e di qualità, maggiori possibilità di carriera professionale, la non perseguibilità penale per errori colposi.

Da decenni si parla di continuità assistenziale (ospedale-territorio-domicilio e viceversa), ma i progressi in questa direzione sono timidi.

Molto va investito, in modo strategico, nella cultura della prevenzione (individuale e collettiva) e nella consapevolezza delle opportunità ma anche dei limiti della medicina moderna.

Molto, quindi, si può e si deve fare sul piano organizzativo, ma la vera emergenza è adeguare il finanziamento del SSN agli standard dei Paesi europei avanzati (8% del PIL), ed è urgente e indispensabile, perché un SSN che funziona non solo tutela la salute ma contribuisce anche alla coesione sociale.

Gli squilibri territoriali

Oggi il SSN è finanziato mediante la fiscalità generale, secondo il principio solidaristico, e la quota di incidenza rispetto al PIL sta scivolando verso il 6%, con un divario di un punto percentuale (corrispondente a circa 20 miliardi di €) rispetto alla media UE, e con differenze molto più marcate nei confronti dei grandi Paesi europei (Francia e Germania spendono oltre il 10% del PIL).

La spesa sanitaria non è grado di assicurare compiutamente il rispetto del Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Solo poco più della metà delle Regioni rispettano i LEA, mentre in molte Regioni del Sud l’effettivo esercizio dei diritti non è garantito. L’autonomia differenziata potrebbe approfondire la frattura tra Nord e Sud d’Italia in termini di diritto alla salute, ancora una volta contro i principi della Costituzione. È dunque necessario un piano straordinario di finanziamento del SSN e specifiche risorse devono essere destinate a rimuovere gli squilibri territoriali, come previsto dall’articolo 119 della Costituzione.

Ricerca, farmaci e investimenti

In un contesto dominato dalla carenza di pianificazione e da interessi commerciali, talora accade che vengano introdotte tecnologie (e tra queste i farmaci) che non producono significativi miglioramenti sul piano clinico (beneficio per il paziente) ma che risultano invece molto onerose. Tecnologie e farmaci poco efficaci o impiegati in modo inappropriato sottraggono risorse ad ambiti dove quelle risorse potrebbero produrre benefici molto più tangibili e rilevanti.

(…) È necessario investire molto di più in ricerca in tutti gli ambiti; si pensi per esempio alla cura delle malattie rare (pressoché ignorate dall’industria perché non redditizie) o alla questione delle differenze di genere (le donne ricevono farmaci studiati sui maschi ignorando che il metabolismo, l’efficacia e la tolleranza dei farmaci sono diversi nei due sessi).

(…) Per i farmaci e i trattamenti innovativi servono nuovi modelli per fissare rimborsi che siano basati, oltre che su ragionevoli margini di profitto, sui reali costi di sviluppo, validazione e produzione.

Liste d’attesa e prestazioni necessarie

La dilatazione – insostenibile – dei tempi di attesa per le prestazioni sanitarie è solo il sintomo del complesso di problemi che sta affliggendo il SSN. Le liste d’attesa producono effetti gravi sulla salute dei cittadini, traducendosi spesso nella rinuncia alle cure (un over-65 su quattro rinuncia nel corso dell’anno ad almeno una prestazione sanitaria); il fenomeno – e questo è uno degli aspetti più preoccupanti – è ancora più marcato tra i soggetti economicamente fragili, per i quali l’ipotesi di un esborso di denaro per accedere a una prestazione a pagamento non è tra le opzioni percorribili.

L’intervento sulle liste d’attesa deve prevedere una strategia coordinata, che riduca drasticamente l’elevata quota di inappropriatezza: un cittadino che esegue una prestazione sanitaria inutile, oltre a rischiare di danneggiare la propria salute, certamente sottrae la disponibilità di quella prestazione a un paziente per il quale è necessaria. Attualmente il sistema nel suo complesso prescrive molto di più di quello che è in grado di erogare.

Partecipazione dei cittadini

Rendere i cittadini protagonisti in ambito sanitario necessita di un grande investimento – di portata strategica, e prevalentemente culturale – per aumentare le loro conoscenze scientifiche e la consapevolezza di come tutelare la loro salute. Questo potrebbe consentire ai cittadini di comprendere come le politiche ambientali, urbane, industriali, del territorio, sono determinanti fondamentali nella tutela e nella promozione della loro salute, e uscire dalla diade fideismo-negazionismo. (…) Il SSN può essere uno straordinario promotore di cultura e di iniziative intersettoriali, se tutti lo sosteniamo come patrimonio condiviso.

Tra qualche anno celebreremo il 50° compleanno del nostro SSN: mantenerlo efficiente e in buona salute è un dovere morale verso le prossime generazioni, per non disperdere un patrimonio unico che abbiamo avuto la fortuna di ereditare.

b. Il documento del Gruppo di Studio per la Salute del Futuro dal titolo La crisi del SSN: quello che il Manifesto degli Scienziati non dice

Nel mese di giugno 2024, circa due mesi dopo il documento precedente, è stata pubblicata una risposta molto circostanziata e approfondita a cura del Gruppo di Studio per la Salute del Futuro, firmata da esperti, studiosi e accademici del settore: Maria Elisa Sartor, Chiara Alfieri, Davide Dibitonto, Simona Grassi, Giuseppe Graziano, Jones Mannino, Antonio Muscolino, Laura Strohmenger.

Il testo, nell’analizzare i processi di privatizzazione e aziendalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, esamina numerosi aspetti della politica sanitaria degli ultimi vent’anni ed è profondamente critico nei confronti del Manifesto degli Scienziati, ritenendo che quest’ultimo non sia entrato nel merito delle dinamiche che hanno portato all’attuale situazione e non si pronunci nei confronti della deriva privatizzatrice che abbiamo sotto gli occhi.

Il documento integrale è disponibile a questo link .

La lettera in cui si comunica la pubblicazione del documento è stata pubblicata sul sito di Quotidiano Sanità

Riportiamo ampi stralci del documento, di cui condividiamo l’impostazione e la posizione politica di fondo.

Perché il documento di risposta al Manifesto degli Scienziati

Nella lettera di presentazione si legge:

Abbiamo esaminato attentamente un certo numero di questioni fondamentali che riteniamo non siano state adeguatamente approfondite, tra cui: la definizione stessa della “crisi” del Servizio Sanitario Nazionale; le criticità legate al modello organizzativo e gestionale attuale fortemente sbilanciato verso il privato; l’impatto dei processi di aziendalizzazione e privatizzazione che hanno plasmato l’attuale configurazione sanitaria allontanandola dai principi originari del SSN – processi in gran parte indotti dal sistema accademico; ed infine i pericoli derivanti dall’ulteriore privatizzazione e finanziarizzazione.

La conseguente nostra analisi delinea la perdita della centralità della persona e della tutela della salute – come definite dalla Costituzione – in favore della centralità di soggetti portatori di interessi privati e particolaristici; descrive gli effetti dei processi di aziendalizzazione e privatizzazione del tutto trascurati dal “manifesto”; avverte sui rischi dell’avanzata ulteriore di tali processi ed identifica come da superare il modello di sanità attuale.

(…) Nel corso dei decenni, nessuno sforzo efficace è stato compiuto per pensare e attuare politiche sanitarie coerenti con il modello del 1978, portando a risultati rilevanti nella difesa del SSN. A posteriori, si può ragionevolmente affermare che il nostro SSN è stato messo in discussione al fine di essere smantellato pezzo per pezzo.

Aziendalizzazione e privatizzazione

- L’aziendalizzazione

Il documento analizza estesamente i due processi che hanno minato le fondamenta del nostro SSN: l’aziendalizzazione e la privatizzazione.

La trasformazione dei servizi e luoghi di cura pubblici in aziende ha causato la graduale erosione dei principi etici e dell’umanità associata al concetto di tutela della salute. Divenendo aziende, queste strutture hanno concentrato le loro preoccupazioni principalmente su obiettivi di fatturato e di pareggio di bilancio, piuttosto che sulla generazione di salute.

L’idea dell’aziendalizzazione nel settore sanitario ha preso forma nel nostro Paese alla fine degli anni ‘80 e si è concretizzata negli anni ‘90, influenzata dalle teorie neoliberiste. Queste, denigrando il servizio e il lavoro pubblico, esaltavano l’efficienza del privato e le logiche manageriali del New Public Management. Tutto questo con l’intento di ridurre il ruolo del soggetto pubblico.

Gli effetti dell’aziendalizzazione

Tuttavia, l’aziendalizzazione non ha prodotto risultati tangibili in termini di efficienza e ottimizzazione delle risorse del SSN. Al contrario, ha ridotto la tutela della salute soprattutto nelle regioni dotate di minori risorse, mediante piani di rientro regionali fallimentari, che non hanno certo migliorato l’assistenza alla popolazione.

Tra l’altro, gli effetti delle scelte orientate in senso neoliberista consistono nell’accesso non egualitario alle cure, fenomeno che investe tutte le regioni al loro interno e la cui espressione più evidente è l’abissale divario interregionale nei livelli di assistenza garantiti e nella aspettativa di vita.

In generale, l’aziendalizzazione ha trasformato la salute in una merce, riducendo il servizio ad un semplice insieme di prestazioni monetizzabili (ospedaliere, ambulatoriali e di diagnostica).

L’introduzione di una retribuzione a prestazione nel SSN, come si trattasse di una qualsiasi azienda di servizi, ha determinato la possibilità per il privato, proiettato ad entrare e a svilupparsi nel settore, di definire oculate strategie di posizionamento in specifiche aree di business, decidendo quali tipi di servizi sarebbe stato opportuno offrire per consentirsi i maggiori vantaggi economici.

Questa logica ha inoltre alimentato l’inappropriatezza nelle pratiche sanitarie, poiché mira ad aumentare i volumi delle prestazioni, e conseguentemente le entrate delle strutture, sia pubbliche che private.

(…) Una parte non irrilevante delle sovra-prescrizioni è dovuta alla commercializzazione che ha creato il consumismo sanitario.

Aziendalizzazione e personale sanitario

I medici e gli infermieri sono stati due volte vittime della trasformazione aziendalistica.

Si sono trovati, da un lato, a dover spiegare ai pazienti che non potevano più erogare le stesse prestazioni con le modalità previste precedentemente, rinunciando così a maggiori approfondimenti clinici.

In alcuni casi, hanno dovuto anche affrontare difficoltà burocratiche per l’opposizione dei vertici delle strutture di appartenenza nei confronti di interventi ritenuti necessari dai medici per la tutela della salute dei pazienti, ma non più erogabili. Il rischio per gli enti era di non venir rimborsati dal SSR, vista la trasformazione dei modelli di servizio disposta a livello nazionale e implementata a livello regionale.

Dall’altro, gli operatori sanitari vengono essi stessi valutati annualmente sulla base di logiche aziendali. Ai medici, ad esempio, non viene richiesto di guarire quante più persone possibili, ma molto spesso solo di ridurre i tempi di degenza, di mantenere bassa la percentuale di ricoveri sul numero degli accessi in pronto soccorso, di visitare il maggior numero possibile di persone per ogni seduta di ambulatorio (quindi di contingentare i tempi di visita).

Aziendalizzazione e organizzazione delle ASL

Correlato all’aziendalizzazione, in quanto rispondente a esigenze di economie di scala, il progressivo gigantismo delle ASL (Aziende Sanitarie Locali) si è tradotto in una sempre minore prossimità del servizio sanitario alle persone. Ci chiediamo dunque come sia possibile nel documento degli scienziati parlare dei problemi di continuità assistenziale ospedale-territorio-domicilio e di prevenzione primaria senza accennare al processo di aziendalizzazione che ha trasformato le USL (Unità Sanitarie Locali) in ASL (o diversamente nominate), riducendone il numero, passato dalle 695 unità nel 1978 alle appena 110 di oggi (fine 2023). Il loro singolo bacino di utenza arriva, in un caso, nel Nord del Paese, a superare ampiamente i 3 milioni di abitanti, altrove, in qualche caso, il milione.

Si devono inoltre attribuire ai processi di aziendalizzazione:

– (da un lato) l’idea che la Regione sia una holding/capogruppo della componente pubblica del SSR: (si tratta di) un rilevante orientamento aziendalistico, incompatibile, secondo noi, con la missione di un ente territoriale della Repubblica italiana, (e che mira) a dare all’ente Regione una configurazione speculare a quella privatistica.

– (Dall’altro) la promozione di una rappresentanza organizzata delle ASL e delle Aziende ospedaliere (pubbliche) in associazioni, come se ASL e Aziende ospedaliere pubbliche fossero esse stesse portatrici di interessi specifici e non organizzazioni strumentali del SSN/SSR.

Aziendalizzazione e privatizzazione

B) La privatizzazione

Così analizza il documento del Gruppo di Studio per la Salute del Futuro i processi di privatizzazione:

Il passo successivo, intrinsecamente correlato all’aziendalizzazione, è stato quello di cedere via via direttamente alle aziende private le funzioni e le attività precedentemente in mano pubblica.

(…) Questo processo di privatizzazione si è sviluppato sull’assunto mistificatorio secondo cui il settore privato, per sua natura e per le sue pratiche, è migliore del pubblico. E questo, sebbene la sua efficienza non si traduca in benefici per le casse del Servizio Sanitario Nazionale, ma piuttosto nella connaturata finalità di accumulazione di profitti.

(…) Per non parlare, poi, dei drammatici effetti negativi dovuti agli sconfinamenti di ruolo dei privati accreditati e a contratto (e, a maggior ragione, dei soli autorizzati all’esercizio).

È il caso di chi, pur essendo a contratto con il SSR, con i propri comportamenti ne mina l’esistenza, sostituendosi pienamente al servizio pubblico con pratiche del tutto fuori luogo, i pronto soccorso impropri a pagamento e i triage on line; i medici a pagamento dei gruppi privati del sociosanitario, che visitano a domicilio e si autodefiniscono medici di base; i gettonisti organizzati in cooperative.

E che dire dei misfaƫti che finiscono per danneggiare gravemente il Servizio?

(…) Il ritardato intervento dei privati contrattualizzati durante la pandemia, anche laddove veniva sbandierato il concetto della parità/equivalenza del privato con il soggetto pubblico (caso della Lombardia);

le resistenze dei privati nei riguardi della realizzazione del centro unico di prenotazione;

le liste di attesa pilotate.

Gli effetti della privatizzazione sulla nostra salute

È importante notare che il principale obiettivo di un’istituzione sanitaria dovrebbe essere la generazione di salute, soprattutto attraverso la prevenzione primaria, e che, nel momento in cui la sanità diventa orientata al profitto, il risultato è un disastro per la salute stessa – come è ben documentato dalla vasta e autorevole letteratura internazionale.

Tutti noi, come utenti del SSN, siamo transitati da una condizione di certezza – o quasi – di essere presi in carico da un soggetto pubblico orientato a preservare la nostra salute senza secondi fini, a quella di essere in balia di soggetti che si pongono soprattutto il problema di fatturare il più possibile, anche a scapito della nostra salute.

Ci chiediamo allora come sia stato possibile omettere completamente nel documento (con riferimento al Manifesto degli Scienziati) il fenomeno della progressiva e travolgente privatizzazione del SSN.

Quasi la metà delle strutture ospedaliere, circa il 60% di quelle ambulatoriali, oltre l’80% delle strutture residenziali e semiresidenziali (incluse le riabilitative) destinate ai pazienti non acuti e, praticamente, la totalità dei servizi di assistenza domiciliare sono in mano ai privati accreditati/contrattualizzati (in alcune regioni, ad esempio, il Lazio, per il 100%)

Mentre la quota che rimane nominalmente a gestione diretta viene troppo spesso affidata con appalti di servizi ad altri soggetti privati con ancora minori garanzie e controlli sulle condizioni sia di lavoro che contrattuali applicate.

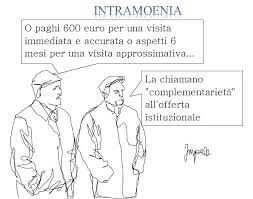

Privatizzazione: cosa si nasconde dietro la cosiddetta libertà di scelta

Il processo di privatizzazione, che si era dato come bandiera la libertà di scelta, sottintendendo la possibilità del passaggio dall’erogatore pubblico al privato, ha prodotto l’esito paradossale di rendere quasi impossibile ricevere cure tempestive in una struttura interamente a gestione pubblica.

La libertà di scelta oggi concretamente offre solo due opzioni: attendere oltre i tempi previsti per ricevere assistenza sanitaria dal SSN oppure, per accelerare i tempi, pagare di tasca propria un erogatore privato. (…) Alcuni ambiti assistenziali sono a quasi esclusiva gestione privata.

Già per un intero settore della sanità – l’odontoiatria – non si può di fatto accedere ad un servizio pubblico (con rare eccezioni che stanno scomparendo). In questo settore, dove la prevenzione è la chiave risolutiva, ci sono trattamenti basati esclusivamente sull’azione chirurgica. Anche nel nostro Paese, la privatizzazione ha comportato l’aumento delle catene di cliniche odontoiatriche a scopo di lucro, mentre bambini, disabili e famiglie a basso reddito, rimangono esclusi dall’accesso alle cure orali e quindi anche dalla prevenzione.

Personale sanitario, ideologia, finanziamenti e partecipazione

(…) La carenza di personale, innanzitutto, è dovuta alle regole restrittive imposte alla componente pubblica del SSN (ad esempio, il tetto di spesa per le assunzioni) e alla mancata programmazione (anche universitaria). Oltre che essere strettamente correlata a pratiche predatorie consentite al privato per il reclutamento del proprio personale nel bacino pubblico.

Va ricordato anche l’utilizzo sempre più frequente e stringente dei codici disciplinari per i dipendenti e i Collaboratori delle aziende sanitarie pubbliche. Il fine è di evitare qualsiasi contestazione delle scelte operate, ma l’esito di queste pratiche consiste anche nel privarsi dei suggerimenti di miglioramento che se ne potrebbero ricavare.

(…) La carenza di personale nel pubblico si verifica in realtà per la non stabilizzazione del personale, che crea situazioni di volatilità che interrompono spesso il rapporto di lavoro; per la possibile doppia presenza negli ambiti pubblico e privato; per l’abbandono definitivo del lavoro nel settore pubblico (al fine di) consentirsi una fuga verso i privati; per il cambio di tipologia di lavoro o l’espatrio.

La mancanza di personale è un risultato sia dell’aziendalizzazione sia della privatizzazione.

(…) Aziendalizzare le strutture pubbliche ha comportato – in risposta ai vincoli normativi, ma soprattutto per motivi di bilancio – lo sviluppo del reclutamento di personale precario, di per sé discontinuo, evitando così il più possibile prima le assunzioni e poi le stabilizzazioni. Sono state riprese in questo modo le pratiche di contenimento dei costi del lavoro tipiche del settore privato.

Del resto, come si possono garantire la presa in carico, la continuità assistenziale o, più in generale, la qualità dell’assistenza e l’umanizzazione delle cure quando il lavoro è precario e i lavoratori sono costantemente costretti a muoversi da un soggetto erogatore all’altro?

Personale sanitario e contratti di settore

(…) Nei contesti in cui il settore pubblico ha un’importanza rilevante, esso costituisce uno standard di riferimento generale per i diritti e le retribuzioni anche degli operatori della sanità privata.

È un dato di fatto che già adesso nei contesti assistenziali in cui il settore pubblico è presente con percentuali rilevanti (Pronto soccorso, Ricoveri per Acuti), i contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) della sanità pubblica (dirigenza medica, professionale, e comparto) costituiscono uno standard di riferimento generale per i diritti e le retribuzioni nei CCNL dell’Ospedalità privata laica e cattolica.

Al contrario, nei servizi e negli ambiti assistenziali in cui il settore pubblico ha ceduto del tutto o quasi il terreno ai soggetti privati, troviamo oltre quaranta CCNL diversi (i cosiddetti contratti “pirata”), sottoscritti da organizzazioni datoriali e sindacali non rappresentative della maggioranza delle imprese e dei lavoratori.

Laddove si applicano tali contratti, il lavoro è sempre più precario, le retribuzioni sempre più basse, le condizioni e dotazioni di sicurezza non sono adeguatamente garantite e vigilate (come ha rivelato la pandemia), e le condizioni e i ritmi di lavoro sono sempre più degradanti. Troppe operatrici e operatori abbandonano o cercano lavoro in altri Paesi.

L’ideologia dominante nel settore universitario

Il documento analizza il ruolo che hanno da anni alcune istituzioni di forte impatto nel mondo accademico nel sostenere i processi di aziendalizzazione e privatizzazione sfociati nel modello attuale di sanità misto pubblico – privato, a prevalenza del privato, deregolamentato e disarticolato.

Non va dimenticato, a questo proposito, che alcune istituzioni, forti anche del loro ruolo egemonico sul sistema universitario italiano, hanno esercitato un’influenza determinante sui modelli di organizzazione e di management nel SSN italiano fin dai primi anni ’90.

Dal 2000 ad oggi, poi, per un quarto di secolo, hanno intensificato il loro ruolo di “accompagnatori esperti” del processo di aziendalizzazione e di privatizzazione, anticipando e sostenendo di fatto la parificazione dei soggetti pubblici e privati in sanità.

E questo, ancora prima che tale principio divenisse la base normativa di alcune politiche regionali – quelle delle regioni che loro stessi, elogiandole, considerano le front-runner.

Hanno quindi contribuito decisamente, nelle vesti di osservatori del cambiamento in corso, di consulenti dei vertici del SSN e dei singoli SSR, e nel ruolo di formatori a tutto campo dei loro manager ad una sanità deregolamentata, disarticolata e largamente privatizzata.

Il nodo dei finanziamenti: a chi vanno destinati?

(…) Anche noi sosteniamo l’incremento dei finanziamento per il SSN, tuttavia siamo convinti che essi debbano essere destinati esclusivamente alla sua componente pubblica.

Ma non basta. I finanziamenti dovrebbero essere accompagnati da quelle misure di trasformazione del modello necessarie per ridare slancio al soggetto pubblico propriamente detto.

(…) In pieno rispetto della Costituzione, consapevoli che il diritto alla salute è fondamentale, crediamo fermamente che, in quanto tale, non debba essere soggetto ad alcun vincolo di sostenibilità economica. La buona notizia è che un SSN davvero pubblico costerebbe, considerando complessivamente tutte le ricadute, comunque meno di un modello misto pubblico-privato (a prevalenza del privato), che peraltro non ci tutela.

(…) Il diritto alla salute per diventare effettivo richiede che venga garantita l’universalità, senza se e senza ma.

In altre parole, richiede che tutti siano portatori e fruitori di tale diritto. In definitiva, si ritorna quindi alla necessità di un contenimento dell’insicurezza dovuta alle condizioni di salute e al superamento delle disuguaglianze all’accesso ai servizi.

La tutela delle persone deve andare dalla culla al termine della vita, per tutti.

Nella nostra visione ridiamo centralità alla persona. Il servizio intende essere appropriato allo stato di salute.

L’appropriatezza, nella nostra accezione, riguarda i beneficiari del servizio e non le necessità di efficienza finanziaria delle strutture; non riguarda quindi la compatibilità con le risorse disponibili di una singola struttura di servizio, del SSR o del SSN.

SSN e partecipazione della cittadinanza

(Per quanto riguarda) la questione di un maggiore protagonismo dei cittadini in ambito sanitario, a nostro avviso, le persone non solo dovrebbero essere informate e coscienti del proprio stato di salute e di come questo viene in concreto tutelato o non tutelato, ma soprattutto dovrebbero diventare protagoniste nel governo democratico delle istituzioni sanitarie.

Non possiamo dimenticare che chi ha promosso e sostenuto il processo di aziendalizzazione della sanità ha favorito un tipo di governance dove di fatto non sono state incluse forme di partecipazione democratica delle persone.

Un programma per la sanità del futuro

Per garantire la sopravvivenza del nostro Servizio Sanitario Nazionale a caratterizzazione pubblica, le necessarie trasformazioni da rendere concrete sono:

– Fermare innanzitutto i processi di privatizzazione in corso, in forza dell’articolo 32 della Costituzione, con la chiusura dei varchi di entrata del privato in sanità. Non vanno permessi né autorizzazioni di nuovi soggetti erogatori, né nuovi accreditamenti o modificazioni di accreditamenti che comportino – in modi nascosti – una maggiore offerta di servizi da parte del privato. Si tratta di contenere la presenza del privato (…) e anche di predisporre un primo argine alle iniziative di finanziarizzazione in sanità.

– Ristabilire i fondamentali di una cultura della “cosa pubblica”, che riassegni in sanità le funzioni pubbliche a strutture pubbliche per evitare che i cittadini subiscano il dominio di soggetti orientati da fini particolaristici. Vanno quindi tenute e riottenute in ambito pubblico le funzioni di finanziamento, programmazione, prevenzione, formazione accademica, orientamento della ricerca, inquadramento contrattuale del personale e innovazione ed erogazione dei servizi. Tale cultura richiede di garantire una vera partecipazione democratica perché soltanto nell’organizzazione democratica si realizza il bene pubblico.

– Rendere concretamente nazionale il SSN, riequilibrando i poteri fra regioni ed enti locali e contrastando ogni autonomia regionale, anche nella considerazione delle sfide epidemiologiche che ci attendono, (…) tenendo in considerazione solamente le necessità di salute dei diretti beneficiari del SSN.

– Incrementare il finanziamento del SSN ad esclusivo uso pubblico, fino a garantire la totale gratuità del diritto alla salute. Abolire il ticket sanitario e i servizi pubblici “privatizzati” a pagamento, come quelli in intramoenia ed extramoenia. Rendere inutile il ricorso ad ogni forma di assicurazione sanitaria.

– Abolire l’aziendalizzazione. Contrastare la cultura e l’organizzazione aziendalistica ed aprire alla partecipazione democratica. Trasformare le Aziende Sanitarie Locali in una nuova configurazione che si basi su organizzazioni locali e prossime all’utenza che non assumano la forma di azienda: Nuove Unità Sanitarie Locali (al massimo una ogni 40.000 abitanti), al fine di ottenere una capillare diffusione territoriale e di prossimità dei servizi. Abolire la figura del Direttore Generale monocratico di nomina politica e progettare un modello di governo democratico delle strutture e dei servizi sanitari che comporti la partecipazione attiva del personale sanitario e dei cittadini.

– Potenziare la medicina di base, facendola diventare il perno del SSN, concependo il servizio di primo livello, nella forma della massima capillarità, al fine di garantire la prossimità e la totale gratuità di fruizione del servizio, aspetti che rendono egualitarie ed eque le condizioni di accesso. Potenziare le politiche di prevenzione, a partire da quella primaria (che non corrisponde solo a orientare gli stili di vita). Istituire la figura dell’infermiere di prossimità. Prevedere il passaggio al rapporto di dipendenza con il SSN dei medici di medicina generale, dei pediatri e degli specialisti ambulatoriali. Dispiegare un medico di medicina generale ogni 700 abitanti e un infermiere di prossimità ogni 350, potenziando così al massimo l’assistenza domiciliare, in particolare per gli anziani. Il modello comporta l’eliminazione totale delle liste d’attesa grazie ad una reale presa in carico globale pubblica, sollevando così le persone dalla preoccupazione di dover provvedere con fatica e da sole ai propri bisogni.

– Predisporre un piano straordinario di assunzioni del personale del SSN. Applicare il contratto unico in sanità. Re-internalizzare tutti i servizi attualmente esternalizzati e il relativo personale, stabilizzando tutti i contratti. Progettare un piano di riduzione dell’orario di lavoro settimanale sotto le 30 ore, a parità di retribuzione, migliorando in questo modo le condizioni di lavoro in sanità e di vita.

Il documento si chiude con questa affermazione:

In estrema sintesi, per salvare il nostro Servizio Sanitario Nazionale pubblico e gli ideali della legge n° 833 del 1978, è necessario un PIANO DI RIFORMA COMPLESSIVA DEL SSN, ispirato ai principi fondamentali del modello Beveridge/Bevan/Anselmi: pubblico, universalistico e solidale.

Conclusioni

Il dibattito è aperto e il nostro ringraziamento va a chi si impegna, riflette e propone una strada per tornare alla sanità che abbiamo conosciuto: sta a tutte le persone esprimere il proprio parere nei luoghi di discussione, nelle mobilitazioni, in ogni spazio pubblico. L’argomento è troppo importante per lasciare che se ne occupi solo chi pensa al proprio tornaconto economico e politico, con i risultati che abbiamo sotto gli occhi.

Prateria Ribelle

N.B. nelle citazioni dei due testi, vi sono parti che sono state sottolineate a cura dei curatori del presente articolo, per evidenziarne l’importanza e con l’intento di facilitare la lettura anche a un pubblico non specializzato. Lo abbiamo fatto, ritenendo di avere rispettato in entrambi i casi le motivazioni degli estensori dei due documenti.